自愈式低压并联电容器异响故障诊断指南

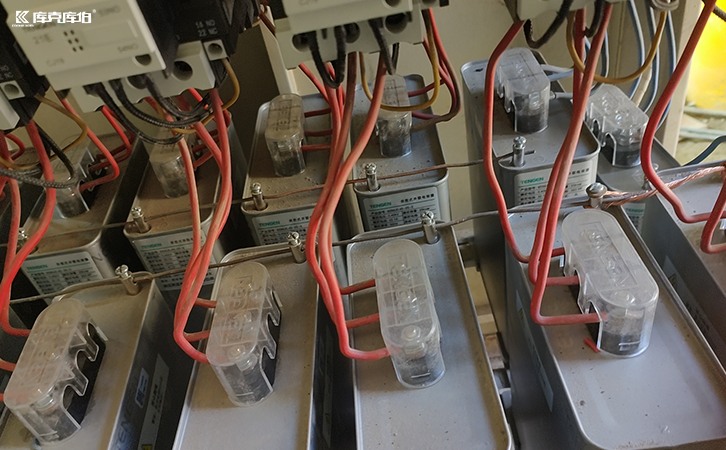

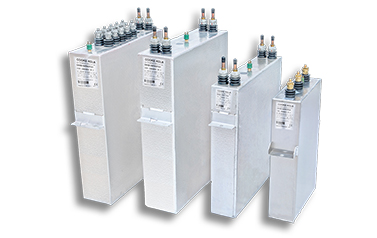

在低压配电系统中,自愈式并联电容器发出异常滋滋声是常见的故障征兆,这种看似细微的声响变化往往预示着内部状态的改变。作为无功补偿系统的核心元件,电容器的异常声响不容忽视,其背后可能隐藏着介质损伤、接触不良或电气应力异常等潜在问题。准确识别异响成因并采取相应措施,对预防设备损坏和保障系统安全至关重要。

1、内部局部放电现象

持续的滋滋声最常见于电容器内部局部放电。当介质存在薄弱点时,电场集中引发微弱放电,电离空气产生声波振动。这种放电通常伴随臭氧异味,声响呈现间歇性高频特征。自愈过程产生的微小电弧也会发出类似声响,但正常自愈应在短时间内完成。若放电声持续存在或逐渐增强,表明自愈功能失效或损伤扩大,需及时更换电容器。红外检测可发现局部放电导致的异常温升点。

2、接触不良电弧放电

连接部位松动引发的接触不良是另一常见原因。接线端子氧化或紧固不足导致接触电阻增大,电流通过时产生微电弧放电。这种异响多呈现不规则的爆裂声,且随负荷变化而改变强度。长期接触不良会加速接头氧化,形成恶性循环,最终可能导致连接处熔毁。定期扭矩检查和接触电阻测量可有效预防此类问题,异响初期重新紧固接线往往能消除故障。

3、机械共振效应

特定频率的电磁力可能引发元件机械共振。内部绕组松动或固定结构老化时,交变电场产生的电动力使金属元件振动发声。这种声响通常呈现单一频率的嗡鸣特征,可能随系统谐波含量变化而改变音调。共振不仅产生噪音,长期作用还会导致内部连接疲劳断裂。通过振动频谱分析可准确识别共振频率,采取加固措施或调整系统参数来消除共振条件。

自愈式低压并联电容器的异常滋滋声是设备健康状况的重要预警信号。建议建立"听诊-检测-分析"的立体化诊断流程:通过声频特征初步判断故障类型,借助红外测温、局放检测等专业手段确认问题性质,最终结合系统参数和环境条件进行综合分析。日常运维中应重视异响的初期识别,避免"小病"拖成"大患"。

收藏库克库伯

收藏库克库伯 在线留言

在线留言 网站地图

网站地图

全国24小时服务热线400-607-8886 18702186953 / 16628563856

全国24小时服务热线400-607-8886 18702186953 / 16628563856

联系方式/CONTACT INFORMATION

联系方式/CONTACT INFORMATION